这是这部电影最好的名字,只关乎李红一个人。下定决心不是一瞬间的事,出走之前,有长久的消磨和忍耐;出走之后,需要一次次确认,在日复一日里的每一天,坚定这份决心。

坦白说电影的讲述方式并不算新颖,中规中矩地把李红的人生阶段穿插叙述,以时间划分,拼成她目前的人生。但电影也胜在这份朴素和扎实,它的审美是贯彻全片、相辅相成的。

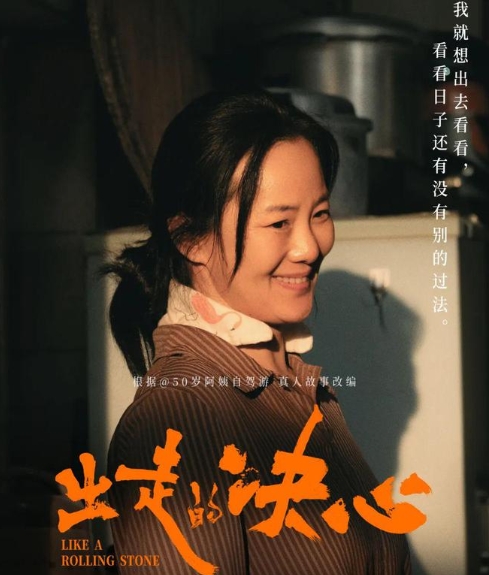

由衷赞赏每一位演员的表演,这是一个严肃、激烈的故事,讲述越是细腻,对情绪越是消耗。咏梅老师的表演非常好,李红是中国女性最普遍的样子,温柔,隐忍,内核稳定强大。

很久没有在看一部电影时,无法自持地共情和投入,电影来自女性创作者的一手经验,它直白、坦诚、细微又尖锐,饱含巨大的感染力。

在观影的过程里,我时常能感到愤懑的情绪缓缓地积蓄,从子宫一点点弥漫上来,直冲天灵盖,那是生理性的怒火,是一种通感的处境。

作为年轻的女性观众,我自觉足够“新”,也更清醒,走进影院之前我会思考,如何参与进电影叙述的故事。

看完后我意识到,这是一场接力,不论你我是否被“困住”,我们有义务让这样的电影被更多人知道,让李红的遭遇不再是遮蔽的日常。

那些时间和身体都不属于自己的妈妈们,苏敏们,刘小样们,出走是漫长的回响,是遥远的抗争,是艰难的觉醒,但谢谢你们当中有人迈出了第一步。

女性的闭环

电影很“实”,像一把钝刀子,困顿和撕扯,都细致、缓慢地呈现。在我敲下文字的时刻,回想李红人生各个阶段的处境,依然想叹气,感到疲惫和窒息。

进步是有的,从李红的母亲,到李红,再到李红的女儿晓雪,可以看见女性的主体性在被明确。

母亲全然接受命运的主宰,把妻职、母职完全内化,她脸上的神情总是饱含苦衷,好像从来没笑过,也没流露过其他鲜明的情绪。

她生来就是一个麻木、苍白的人吗?也许在那个时候、那样的家,强调感受就是不被允许的,而母亲也默认了这种规训。

李红已经生发出对外面世界的向往,她有意识要去争取,去逃离,想靠自己的能力获得生活新的出路,可是环境和系统并不支持这种选择,她用抗争换来的是另一种“陷阱”,挣脱父权还有夫权。

每次看到她和孙大勇据理力争,捍卫自己基本的生活权利,我都又难过又欣喜,她还有意识,还没认命,还在依靠自己的直觉和知觉,尝试突围。

晓雪是她的安慰和希望,也给了她很大的鼓励和支持。印象里刘小样好像也表达过类似“我的女儿要过得比我好”这样的话,我听了觉得很心酸。

这是一种牺牲和让渡,用自己的付出,换得孩子更好的未来。晓雪的确过得比李红好,她清醒、干脆,一定程度上活出了自我,也尽力不被任何传统束缚。

母女关系之间的牺牲和让渡,也是一种被动的历史结果。一定有很多女儿听妈妈说过,等你工作、结婚、生孩子。。。我的任务就完成了。妈妈总想帮衬、照顾女儿多一点,再多一点。

在一个正向、健康的家庭里,这样的互动是饱含爱意的,但电影也提醒我们,妈妈的付出不该这么理所当然,她有权利做她想做的事。

当李红出走,晓雪孤立无援地应对生活的琐碎,她失落、压抑,满怀矛盾和挣扎,有那么一瞬间,我思考李红是不是“背叛了家庭”,但我立刻意识到,我们没有任何资格指责她,她的人生已经被占有和剥削了太久,这一切本不该是这样。

而晓雪的摇摆和崩溃,失望和孤独,也非常真实。她曾对妈妈的懦弱恨铁不成钢,指责妈妈没勇气独立;等到她自己被育儿所困,又像父亲孙大勇一样,享受妈妈在家庭内部的服务,认为这是妈妈身为家人的本分。

但她作为女儿,作为女性,还是做了正确的选择,她没有打电话要求妈妈回来,而是告诉她我觉得你这样挺好的。她清楚这是妈妈挣扎半生换来的自由,自由的妈妈也是她未来想成为的样子。

做自己,就现在